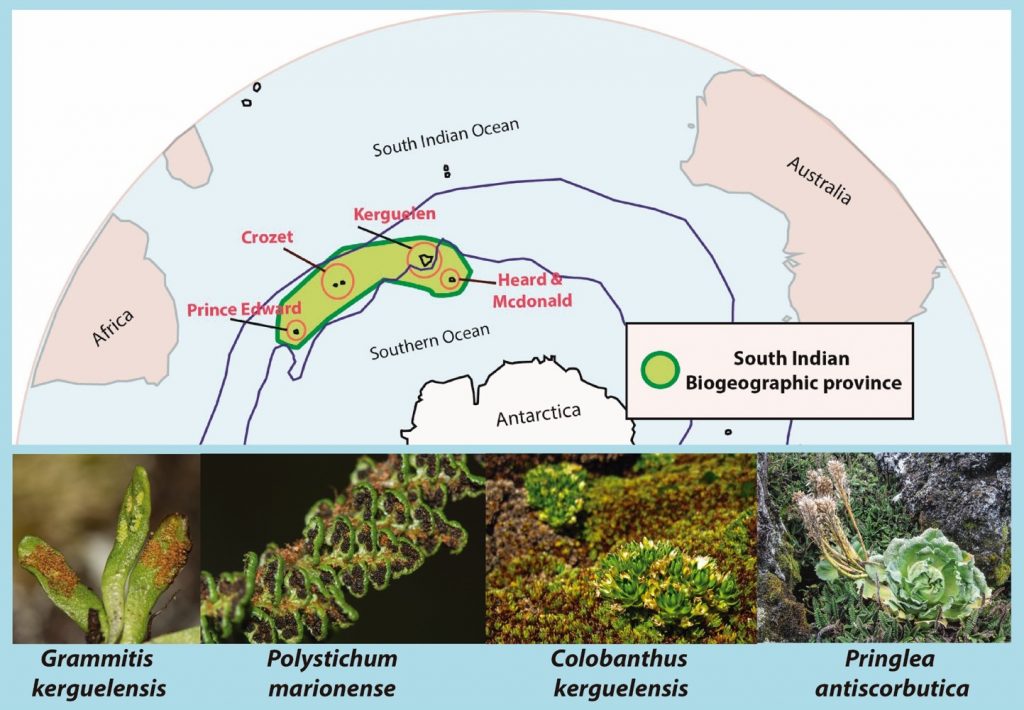

Conocer y comprender la biogeografía de la región subantártica del planeta ha sido desde siempre un desafío para la comunidad científica debido a los orígenes geológicos dispares de sus islas y archipiélagos, que abarcan desde fragmentos de Gondwana, como la isla de Georgia del Sur, hasta fondos marinos elevados e islas volcánicas formadas más recientemente, como el archipiélago del Príncipe Eduardo.

Un nuevo estudio internacional, que acaba de publicarse en Journal of Systematics and Evolution con la participación de dos investigadoras del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Real Jardín Botánico (RJB), Ángela Aguado-Lara e Isabel Sanmartín, reconstruye la historia evolutiva de las especies de plantas que han colonizado estas islas más remotas del planeta.

La investigación destaca que, a pesar de su aislamiento extremo, “estas islas subantárticas muestran una sorprendente conectividad biológica con las masas continentales del hemisferio sur como Australia, Nueva Zelanda y Sudamérica”, explica Ángela Aguado-Lara para añadir que, “la dispersión a larga distancia, impulsada por el viento, las corrientes marinas y las aves, ha sido el principal motor que ha permitido la colonización de estas islas, frente a teorías más antiguas como la tectónica de placas y vicarianza geográfica”.

El estudio, en el que también han trabajado instituciones españolas, australianas, británicas, chilenas y sudafricanas, “reconstruye las relaciones evolutivas entre las especies subantárticas, estima el tiempo de divergencia con las especies hermanas, y analiza la historia biogeográfica utilizando un método bayesiano de biogeografía de islas, para poder reconstruir las historias de colonización espacio-temporal de siete linajes de plantas vasculares”, explica la investigadora del RJB-CSIC, Isabel Sanmartín, que desarrolló el método bayesiano de análisis biogeográfico BIB.

Algunos de estos grupos tienen una amplia distribución en la región subantártica (Acaena magellanica, Austroblechnum penna-marina, Azorella selago, Notogrammitis crassior), mientras que otros están restringidos a una provincia subantártica extremadamente remota (Colobanthus kerguelensis, Polystichum marionense, Pringlea antiscorbutica), lo que permite comparar sus capacidades de dispersión frente a la edad de origen y su biología.

Refugios de biodiversidad durante los periodos glaciales

Los resultados muestran el papel crucial de estos archipiélagos subantárticos como refugios de biodiversidad durante los periodos glaciales, así como cunas evolutivas donde han surgido especies endémicas únicas debido al aislamiento. “Esta nueva perspectiva cuestiona la idea de que estas islas son biológicamente pobres, y las posiciona como elementos clave para entender los patrones globales de biodiversidad”, señala Mario Mairal, investigador en el departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución de la Universidad Complutense de Madrid.

Los hallazgos obtenidos “resaltan el papel de uno de los archipiélagos subantárticos más remotos como refugio y fuente de (re)colonización para las regiones continentales. Unos resultados que subrayan la necesidad urgente de establecer planes de conservación prioritarios en la región subantártica, particularmente ante el cambio climático”, concluyen las investigadoras del RJB-CSIC, Isabel Sanmartín y Ángela Aguado-Lara.

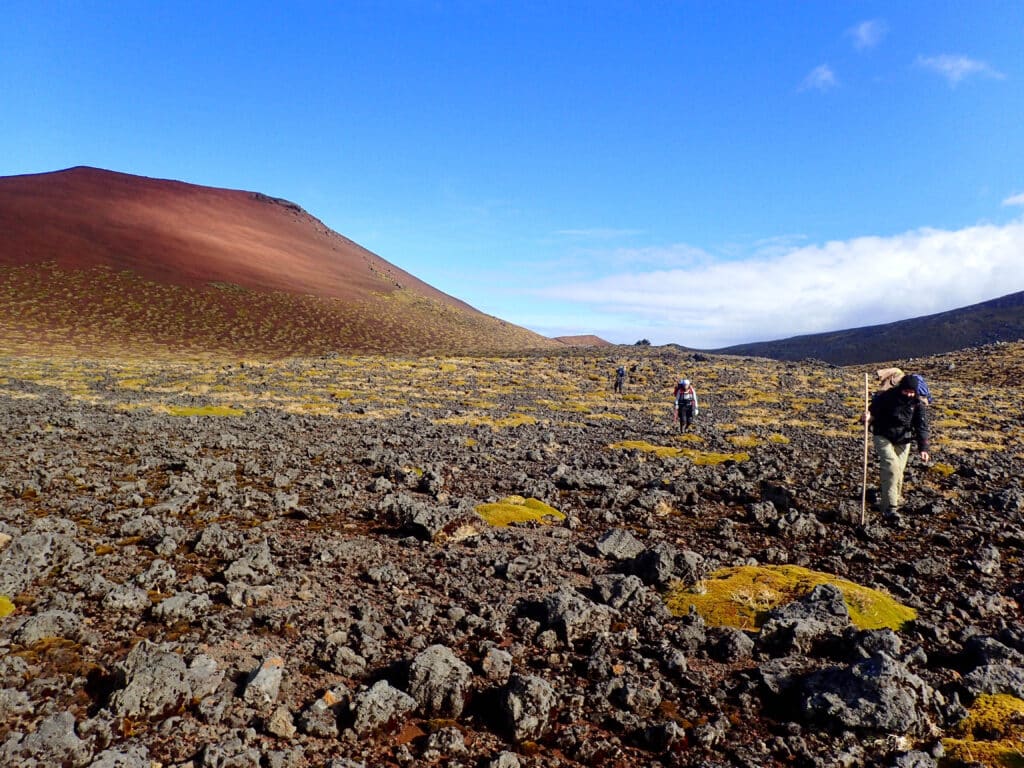

Para llevar a cabo esta investigación, investigadoras e investigadores realizaron expediciones de campo a algunas de las islas más remotas del planeta, viajando a bordo de un rompehielos y enfrentando trabajo de campo en algunas de las áreas más inhóspitas y menos conocidas del mundo.

Ángela Aguado‐Lara, Isabel Sanmartín, Johannes J. Le Roux, Carlos García‐Verdugo, Sonia Molino, Peter Convey, Bettine Jansen van Vuuren, Mario Mairal. ‘Tracing the biogeographic history of the world’s most isolated insular floras’. Journal Systematics and Evolution. DOI: 10.1111/jse.13170